Partiti in sordina in quel marasma sonoro che stava poco a poco scoprendo l’elettronica e le sue molteplici sfaccettature, tra reduci del post punk e ambiziose leve della new wave, i Depeche Mode gli anni Ottanta li avevano letteralmente divorati, compiendo una scalata artistica e commerciale con pochi paragoni nel periodo. La chiusura del decennio non a caso era stata affidata a “101”, disco dal vivo che nell’89 testimoniò quanto Dave Gahan, Martin Gore, Alan Wilder e Andy Fletcher potessero e sapessero essere rockstar universali, al pari ad esempio degli U2 o di altre formazioni dal piglio apparentemente più rock. Il live era stato registrato a Pasadena, in quella California che i Depeche Mode avevano conquistato grazie a “Music For The Masses” (1987), al pari del resto degli Stati Uniti. Un passaggio fondamentale e affatto scontato, per una band inglese, quello di sfondare dall’altra parte dell’Atlantico.

I quattro, così come tanti altri di coloro che avevano messo a synth e fuoco gli Ottanta, sapevano perfettamente che il nuovo decennio non avrebbe potuto continuare sulla stessa falsariga del precedente, in primis perché l’elettronica stava andando da altre parti, con il synthpop che ne aveva decretato il successo che iniziava a virare su derive come la techno, e poi perché le chitarre avevano già iniziato a reclamare nuovamente il loro ruolo da protagoniste. Mentre tanti altri loro “concorrenti” topparono, restando tristemente relegati all’immaginario degli Ottanta, i Depeche Mode invece misero in piedi quel fantastico colpo di coda che risponde al nome di Violator, registrato tra Londra, New York, Danimarca e Milano (nello specifico ai Logic Studios).

Cambia totalmente l’approccio compositivo della band: Martin Gore, che fino a quel momento era stato abituato a presentarsi in studio con la maggior parte dei brani praticamente pronti per essere incisi, stavolta abbozza solo dei demo, per lo più chitarra e voce, fondamentali scheletri su cui Alan Wilder e il produttore Flood (per la prima volta pienamente al servizio della band) costruiscono tutto il resto. Il sound è così più vario, lo spazio lasciato agli altri dall’egemone − in senso chiaramente positivo − Gore viene colmato da spunti diversi: tantissime vene di scurissimo blues, già a partire dal devastante singolo apripista Personal Jesus e proseguendo poi con Policy Of Truth; le chitarre, sebbene effettate come quella agrodolce di Enjoy The Silence, entrano definitivamente e a pieno titolo nel processo creativo della band; i campionamenti non sono più quelli di sequenze di beat presi in prestito da altre produzioni dance, sono rumori reali e originali, come quello di un paio di stivali che pestano pesantemente i gradini di una scala, elaborato e riproposto come tema centrale di Personal Jesus.

La glaciale ritmica di World In My Eyes che apre le danze e segna il filo conduttore dell’album, la teatralità dell’arrangiamento di Sweetest Perfection, le pulsazioni di Halo, l’algida sensualità di Waiting For The Night, la dolcezza languida e peccaminosa della voce di Martin Gore in Blue Dress e il climax di Clean che in chiusura prende spunto dalla “One Of These Days” dei Pink Floyd, mettono in risalto tutta la strabordante bontà di un disco che va ben oltre l’efficacia dei suoi singoli, grazie anche al mixaggio di François Kevorkian, chiamato dai Depeche Mode per dare un tocco di ghiaccio alle nove tracce, così come aveva già fatto in passato con “Electric Café” dei maestri Kraftwerk.

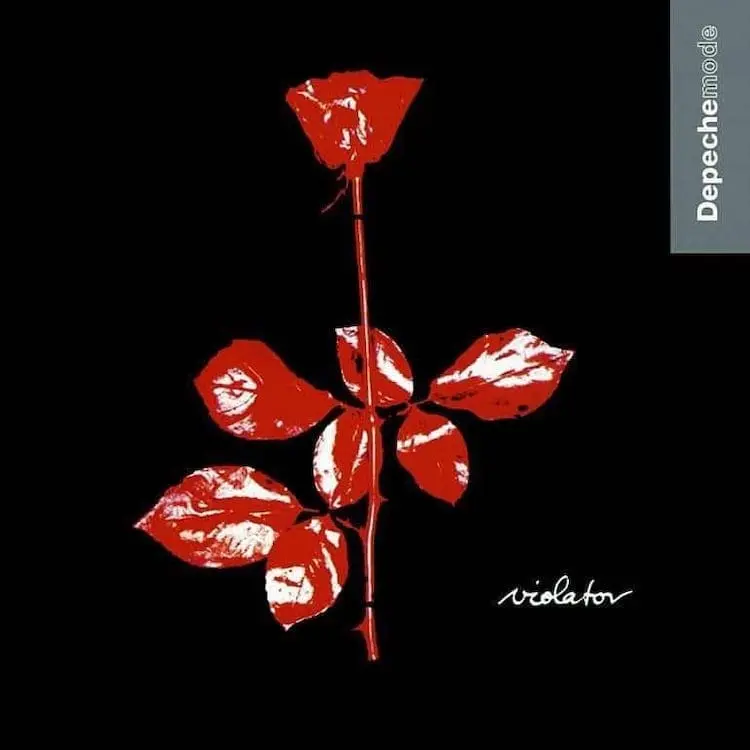

Aspetto tutt’altro che secondario lo ricopre poi l’estetica del disco, dall’artwork ai videoclip, opera di quel Anton Corbijn che i Depeche Mode avevano voluto perché a sua volta aveva lavorato con i Joy Division: la copertina è la foto di una rosa fatta da Corbijn, modificata poi graficamente su sfondo nero dal duo Area, sulla scia dell’iconico minimalismo di “Unknown Pleasures”; i videoclip di Personal Jesus ed Enjoy The Silence, poi, giocano un ruolo centrale nell’immaginario di “Violator” e per il suo lancio sul mercato mondiale, specie il secondo, ispirato al racconto “Le Petit Prince” e con protagonista Dave Gahan con corona in testa e mantello, intento a passeggiare in diverse ambientazioni.

“Violator”, in definitiva e col senno di poi, si rivela dunque essere il vero Album con la A maiuscola dei Depeche Mode, perché ha preso e rimasticato tutto ciò che erano stati fino a quel momento, li ha resi blues e rock e ancora elettronici, sintetici e carnali al tempo stesso, proiettandoli di slancio verso un futuro che, se a molti poteva apparire incerto, per loro era già una strada segnata che sarebbe bastato seguire.

![TOP [50] ALBUM [2023]](https://www.ilcibicida.com/images/2023/12/awards2023-238x178.jpg)