La scena musicale di Seattle alla fine degli anni ’80 era sul punto di fare il botto. Era evidente, non foss’altro per una concentrazione geografica di talento raramente vista nella storia del rock. E, oltre ai nativi dello stato di Washington, la scena attraeva anche ragazzi che venivano dal resto dell’America, come il giovane Jeff Ament, venuto dal Montana e trovatosi a fondare i Green River, quasi certamente la prima band di quel suono che verrà presto definito come “grunge”, termine frainteso poco dopo e usato come banner pubblicitario per un sacco di ottime band che forse con quel suono non avevano molto a che fare. Jeff, come il suo amico, il chitarrista dei Green River Stone Gossard – uno di quegli amici che incontri da ragazzo e dal quale non ti separi più per il resto della vita – non era particolarmente interessato all’ideale punk, anzi. Era il successo che voleva. Facendo musica, certo, musica buona; si può avere successo facendo grande rock. Ed è questo che sciolse i Green River, il contrasto tra chi era disinteressato ad un mondo fatto di grandi etichette, soldi, radio, MTV, stadi e chi invece non vedeva cosa ci fosse di male ad ambire al tetto del mondo.

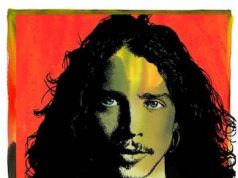

Bastava trovare un grande frontman. Uno, per esempio, che non si vergognava di essere una rockstar nata, di vestirsi in maniera stravagante e stupire il pubblico, uno con ambizioni di gloria e il talento per supportarle. Uno, per esempio, come il coinquilino del loro amico Chris Cornell, e cioè Andy Wood, uno dei pochi sulla scena di Seattle a fregarsene di Black Flag e Black Sabbath, uno col coraggio di portare sul palco coi suoi Malfunkshun il glam, che amava Elton John e Freddie Mercury. Uno che diceva che il successo sarebbe stato certamente nella sua vita, senza alcuna ombra di dubbio: era il suo destino. Divertente, stravagante, aperto. Chris (cantante e riluttante sex symbol di una band che incominciava ad avere vero successo, i Soundgarden) lo adorava: passavano le notti a sfidarsi a scrivere canzoni, e Chris non riusciva a capacitarsi di come Andy potesse essere così maledettamente “libero”. “Così libero da essere quasi pericoloso… come si fa ad essere così?”, dirà Chris anni dopo.

E quella totale, affascinante libertà l’aveva messo nei guai più di una volta. A diciannove anni, ad esempio, quando i suoi esperimenti con le droghe pesanti, forse frutto del volere entrare totalmente nel personaggio esagerato della rockstar, lo costrinsero alla disintossicazione in clinica. Beh, checcazzo, a quei tempi i ragazzi della “Generazione X” ci cascavano senza neanche sapere come, a Seattle poi era ordinaria amministrazione. Sì, Andy era una stella brillante, anche prima di essere conosciuto da alcun chi, e la loro nuova band, di Stone, di Jeff e di Andy (che aveva mollato il basso per dedicarsi solo ad essere il frontman), i Mother Love Bone, avrebbe senza dubbio avuto successo. Un gran fottuto successo. Andy lo sapeva. “Era già una rock star, stava solo aspettando che anche il resto del mondo lo scoprisse”, dirà Chris. “Se i Mother Love Bone non saranno la band degli anni ’90, ne fonderò un’altra che lo sarà”. Aaah, classico stramaledetto Andy.

I Mother Love Bone non è che facessero impazzire i ragazzi del loro giro: Kim Thayil dei Soundgarden disse che “sembravano forzati – sembrava che ci stessero davvero provando [ad avere successo, ndr]”; Charles Peterson, il leggendario fotografo di Seattle responsabile di tante stupende copertine della storia del grunge (comprese quelle di “Bleach” e “Louder Than Love”), non apprezzava il suono più hard rock e radiofonico della band rispetto a quello più sporco e punk di gruppi come Nirvana o Tad. Ma per ogni fan perso nel pubblico dei loro amici (che comunque continuavano a volergli bene e supportarli), ne guadagnavano cento nuovi. Malfunkshun e Green River erano band conosciute, questi ultimi già con contratti discografici con importanti etichette indipendenti. Ma per i Mother Love Bone non si parlava più di piccole, scalcagnate, seppur leggendarie etichette del merdoso e piovoso Nord-Ovest, per loro c’erano la PolyGram, la Mercury, i pezzi grossi, quelli coi soldi. E “Shine”, il loro primo EP, era roba incandescente, tanto che l’attesa per l’esordio su long playing era veramente spasmodica nell’ambiente. J Mascis dei Dinosaur Jr, venuto a Seattle per registrare con la sua band un singolo per la Sub Pop (“The Wagon”), ebbe una sola richiesta: portatemi a vedere i Mother Love Bone! I Malfunkshun e i Green River erano due grandi band, ma quando si ascolta “This Is Shangri-La”, primo pezzo di quello che sarà il primo album dei Mother Love Bone, non può sussistere il dubbio nelle orecchie di chiunque ascolti musica da più di mezz’ora, questi faranno il botto, ma il botto grosso. Con un groove del genere, dei pezzi atomici e un frontman che era un “uomo dalle parole d’oro”, c’era solo da aspettare l’uscita dell’album.

Ma le cose non stavano andando lisce come appariva. Forse Andy aveva iniziato con l’eroina per sperimentare, e probabilmente è vero ciò che dicono Chris Cornell e l’altra coinquilina del duo, la fidanzata di Andy Xana La Fuente, e cioè che Andy non era quello che definiresti dispregiativamente “un tossico”, non stava giorni e giorni chiuso in stanza a bucarsi, non rubava per procurarsi soldi per la dose, ogni tanto si faceva, punto. Ma nel 1989 era dovuto tornare in clinica, perché il problema si era fatto serio: Andy sentiva la pressione dell’imminente successo, e l’eroina diventa un rifugio – non più uno svago, men che meno una posa, ma un rifugio, una via d’uscita dalle pressioni e dalla paura; questo è un problema molto serio. Talmente serio che nel Marzo 1990 ebbe quella che sarà la ricaduta fatale: il ventiquattrenne Andrew Wood, quello straordinario, talentuoso, divertente ragazzo destinato al successo morirà per le conseguenze di un’overdose di eroina il 19 Marzo, pochi giorni prima della pubblicazione prevista di “Apple”, l’esordio, vano, dei Mother Love Bone.

Chris Cornell, tornato da un tour il giorno della morte di Andy e costretto a ripartire pochi giorni dopo per l’Europa con i Soundgarden, è a pezzi, non sa con chi parlare dell’amico, e scrive due canzoni (Say Hello To Heaven e Reach Down) che, musicalmente, non sembrano molto in linea con i suoni della sua band. E, al suo ritorno, le registra immediatamente. Andy è nei suoi pensieri tutti i giorni: “Dopo la sua morte, molte volte mentre guidavo pensavo di averlo visto fuori dal finestrino. Mi ci volevano cinque minuti per tornare alla realtà e affrontare il fatto che era davvero morto”, dirà in un’intervista del 2016. Jeff e Stone non se la passano tanto meglio, dato che rimane nelle loro mani quella che doveva essere un’attività frenetica e piena di gioia – la gloriosa promozione del primo album – e invece è diventata un’incombenza devastante. Un gruppo, un sogno svanito insieme ad un amico. Che cazzo fare adesso? I due, bravi musicisti quanto scaltri imprenditori, sono ancora in un limbo, dal quale li tirerà fuori proprio Cornell, che gli fa sentire quei due pezzi. Ament ha il fiuto per il successo, per il talento, e fiuta qualcosa di meraviglioso; Chris, pur timoroso di un rifiuto, gli chiede di registrare quei due pezzi appena scritti in tributo all’amico scomparso, e magari suonare qualcuna delle canzoni di Andy, e magari perché no, farci un disco, un qualcosa che rimanga per sempre.

Ma Ament non rifiuta, no, anzi, aveva avuto la stessa idea appena sentiti i pezzi. Li registreranno insieme, lui, Chris, Stone e poi Matt Cameron, lo straordinario batterista dei Soundgarden, uno dei migliori della scena, e quest’altro ragazzo che Stone conosce sin da bambino, un chitarrista amante di (e come ti sbagli?) Jimi e Stevie Ray Vaughan, un tale Mike McCready. L’idea di suonare pezzi di Andy cade subito, perché la voce era arrivata al fratello (nonché chitarrista dei Malfunkshun, deluso dal fatto di essere stato mollato dal fratello per unirsi a Stone e Jeff) e alla ragazza di Andy (che nel corso degli anni non mancherà di lanciare strali contro Stone, Jeff e persino Chris), che sembrano pensare che la volontà sia quella di sfruttare la morte di Andy per fare successo. I cinque non vogliono pensieri, vogliono semplicemente un momento di catarsi per esorcizzare quel dolore che si portano addosso e quindi, scartata l’idea di un singolo (“Noi facciamo album”, dirà Chris) incominciano a preparare il materiale: Gossard porterà tre pezzi, di cui uno scritto insieme ad Ament, mentre sarà Cornell a portare il resto. Arriverà anche un giovane ragazzo di San Diego, benzinaio notturno e surfista, amico di Jack Irons dei Red Hot Chili Peppers che tramite quest’ultimo aveva risposto ad una demo di Stone e Jeff, i quali erano rimasti impressionati sia dalla peculiare voce del ragazzo, sia dai pezzi che aveva scritto sugli strumentali ricevuti. Eddie, così si chiamava, li raggiungerà ai London Bridge Studio di Seattle per essere provinato, dove ormai la band sta incominciando a registrare.

Temple Of The Dog, così si chiamerà la band prendendo spunto da un testo di Andy (“Man Of Golden Words”), produrrà uno dei più straordinari dischi della storia del rock. Cornell è colmo di dolore e desideroso di farlo esplodere dentro le canzoni che ha scritto, ma prende tutti per mano come uno straordinario leader, una guida per tutti, primo di tutti uno dei due novellini, il chitarrista Mike McCready. Mike, nonostante la giovane età, è già un chitarrista eccellente e in Reach Down vede la sua occasione. Il pezzo l’ha scritto e suonato interamente Chris nei suoi demo (voce, basso, batteria, chitarra – letteralmente tutto), quindi Mike non vuole pestare i piedi a nessuno; del resto Cornell era già un nome in forte ascesa non solo nella scena di Seattle e lui uno scoglionato amico di Stone. Ma Chris era così: prese Mike da parte e gli disse che era il suo momento. Vola con quella cazzo di chitarra, mio nuovo amico, buttati senza remore! E così fece McCready, che registrò un solo acidissimo per uno dei pezzi chiave dell’album. Ed è la guida gentile di Cornell a rendere tutto l’affare forse il miglior progetto in cui ognuno di loro sia mai stato coinvolto – e parliamo di gente con tre, quattro capolavori a testa nella discografia eh, mica dei Milli Vanilli.

La potentissima voce del cantante di Seattle, mai così in forma, vola a dire “hello” in paradiso al suo amico (Say Hello 2 Heaven), ma è forse in un pezzo musicato da Gossard e dal testo (come tutti gli altri) di Cornell che arriva al suo meglio: Times Of Troubleè una dolorosissima poesia volta a convincere l’amico a tenere duro ma, oggi che ne celebriamo i trent’anni, vorremmo tornare indietro al 2017 e recitare quelle stesse parole a Chris (“But if somebody left you out on a ledge / If somebody pushed you over the edge / You’ve gotta hold on to your time / And break through these times of trouble”) per ricordargli quanto dolore rimane a chi resta. L’album aveva già nove bellissime canzoni, ma ce n’era una, incompleta, che Chris aveva scritto in relazione ai suoi dubbi sul successo commerciale dei Soundgarden. Che significava vendere dischi, fare tour promozionali, seguire regole imposte da una major? Significava essersi venduti? Vedere chi prima di lui aveva avuto successo lo repelleva (“And it’s on the table, their mouths are all chokin’”), avere successo avrebbe significato essere uno di loro? In qualche modo sentiva che era perfettamente in linea con i Temple Of The Dog, e incominciò a registrarla; non riusciva tuttavia a rendere le parti basse nella maniera che avrebbe voluto.

Ma l’altro novellino, il giovane, timido Ed da San Diego, sinora nell’angolo a scrivere e disegnare su un taccuino, si mise a cantare quasi per gioco la parte di Hunger Strike e lo fece esattamente come voleva Chris, senza saperlo. Anche qui Chris lo accolse come un membro della famiglia: gli dice “Ed, sei perfetto. Cantala tu quella parte. Ne faremo un duetto”. Tutto ciò è frutto degli avvenimenti di qualche sera prima, quando Chris aveva preso il timidissimo Ed, a disagio nella fredda Seattle, e lo aveva portato fuori a farsi due birre; gli dice “hey, amico mio, benvenuto a Seattle. Jeff e Stone ti tratteranno benissimo, fammi un bel sorriso!”. Eddie Vedder diventerà uno dei più importanti frontman della storia del rock, ma chissà se senza quella Hunger Strike(poi diventata il primo singolo dell’album, primo video, e certamente il suo pezzo più conosciuto) la storia sarebbe stata la stessa. Dirà Vedder stesso che quella era la prima volta che sentiva la sua voce registrata professionalmente.

Chris e Andy. Due personaggi che mancano tantissimo. Divertenti, tenebrosi, amichevoli, ambiziosi, tormentati, poetici, talentuosi: così diversi e così simili. Temple Of The Dog uscì il 16 Aprile del 1991, qualche mese prima di quello che sarà un terremoto musicale senza precedenti. Verrà quasi ignorato dal pubblico, ma la critica ne parlò bene. Ma dopo poco uscirono “Ten” dei Pearl Jam (di Stone, Jeff, Mike ed Eddie) e “Nevermind” dei Nirvana, ed il gioco cambierà per sempre. La A&M, che aveva pubblicato “Temple Of The Dog” fondamentalmente per fare contento Cornell, sotto contratto con i Soundgarden, dopo il grande successo di “Badmotorfinger” di questi ultimi (anch’esso, come “Ten” e “Nevermind”, uscito nel 1991) decide di ripescare l’album e promuoverlo, andando in fretta e furia a mandare il video (girato nel Marzo 1991 con i soli Chris ed Eddie) ad MTV, in quel momento bramosa di avere nuovo materiale dell’ormai danarosissimo movimento “alternative”, meglio ancora se “grunge”. Beh, Hunger Strike non è certo grunge, ma del resto non fregava un cazzo a nessuno. Quei cinque ragazzi, liberi da vincoli (e solo tre dei quali desiderosi di onorare la memoria dell’amico) e carichi di talento, avevano inconsapevolmente creato un album meraviglioso, che trent’anni dopo suona ancora maledettamente perfetto.

DATA D’USCITA: 16 Aprile 1991

ETICHETTA: A&M