Che cosa resta quando passa l’onda del clamore mediatico? Per i Paper Kites, rimane l’abbraccio. Da quindici anni scrivono musica che non cerca il colpo di scena, ma la vicinanza; brani che scivolano tra le abitudini di ogni giorno e restano, come una foto ritrovata. If You Go There, I Hope You Find It è il settimo album in studio ed è un ritorno: alla casa, al corpo della band, a una scrittura che accetta la fragilità.

Nati a Melbourne nel 2010 da un’amicizia adolescenziale, Sam Bentley e Christina Lacy che suonano nei caffè, per pochi ascoltatori distratti e qualche cuore attento, i Paper Kites sono cresciuti senza mai perdere il senso del “noi”. L’ingresso naturale di Josh Bentley, David Powys e Samuel Rasmussen ha trasformato quel nucleo iniziale in una band che ha fatto della condivisione il proprio linguaggio primario. Nessuna fretta, nessuna scorciatoia: solo canzoni passate di mano in mano, masterizzate su CD artigianali, vendute ai concerti, custodite come piccoli segreti.

E poi “Bloom”, che da ballata intima è diventata fenomeno globale, senza mai perdere la sua grazia. Una canzone che continua a rifiorire, come certe emozioni che tornano quando meno te lo aspetti. Ma sarebbe un errore fermarsi lì. Perché i Paper Kites non sono mai stati una band da nostalgia sterile: la loro musica vive nel presente, anche quando guarda indietro. “If You Go There, I Hope You Find It” nasce in un luogo reale e simbolico: una fattoria nella Yarra Valley, polvere, ragnatele e silenzio, campi aperti e montagne in lontananza. È lì che la band ritrova se stessa, ridotta di nuovo all’essenziale: cinque musicisti in una stanza, strumenti che respirano insieme, canzoni che prendono forma senza sovrastrutture. Un ritorno a casa che è anche un atto di fiducia.

Il disco è attraversato da un filo sottile di speranza, mai urlata, sempre sussurrata. Il singolo When The Lavender Blooms ne è l’emblema: una luce gentile che passa attraverso la nostalgia, chitarre che si aprono come finestre, parole semplici che sembrano scritte per chiunque abbia bisogno di ricordarsi dove mettere i piedi. La band gioca con gli arrangiamenti, lascia entrare il ritmo, tamburelli e bonghi che scaldano la struttura senza appesantirla, come il sole di fine pomeriggio. Il cuore emotivo dell’album, però, batte in Shake Off The Rain. Un blues trattenuto, intriso di pioggia e quiete, che sembra arrivare da molto lontano. Sam Bentley canta come se stesse parlando a se stesso, e proprio per questo arriva dritto all’ascoltatore. È una canzone che non chiede attenzione, la ottiene. Di quelle che restano anche dopo il silenzio.

Momenti di rara intimità emergono in Deep (In The Plans We Made), registrata dal vivo attorno a un unico microfono. Tre voci, una sola ripresa, il fiato trattenuto. Qui la vulnerabilità non è un concetto, è una pratica. È il rischio di sbagliare, di esporsi, di lasciare che la canzone sia più importante della performance. Registrato interamente dal vivo in studio e mixato da Jonathan Low, l’album rinuncia alla perfezione chirurgica per abbracciare l’imperfezione umana. Brani come Every Town, Strongly In Your Arms e Change Of The Wind mostrano una band che continua a crescere senza tradirsi, che sperimenta restando fedele alla propria identità. Anche quando la voce di Sam si spinge più in alto, anche quando si incrina, ciò che conta è il carattere, non la pulizia.

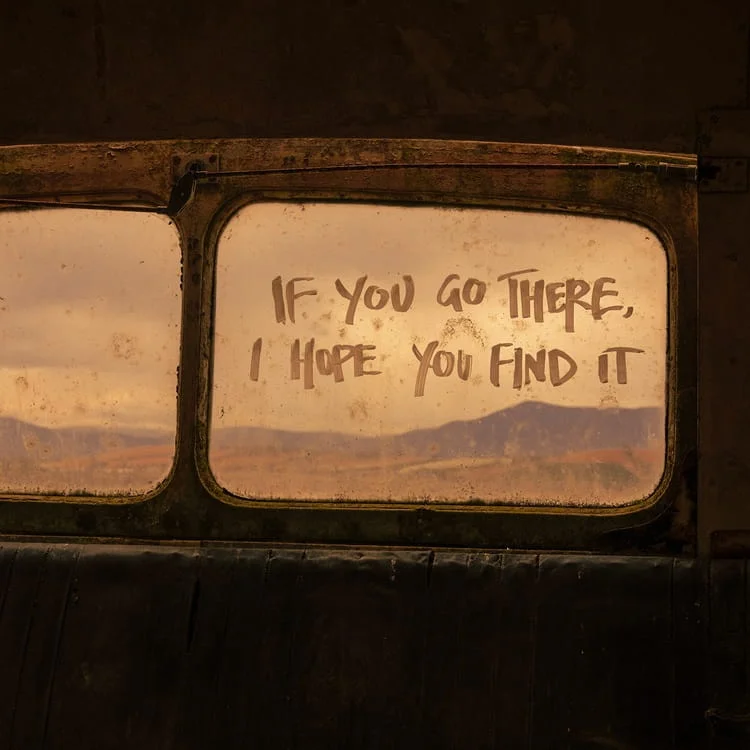

Il titolo dell’album nasce da una frase scritta da Christina sul finestrino impolverato di un autobus: “If you go there, I hope you find it”. Un augurio, più che una dichiarazione. Un invito a cercare, senza la certezza di cosa si troverà. Forse una risposta, forse solo un po’ di pace. Dopo quindici anni di strada, palchi internazionali e chilometri macinati, i Paper Kites continuano a suonare come se fosse la prima volta. Non per ingenuità, ma per scelta. Questo disco è una mano tesa, un luogo sicuro dove fermarsi un momento. Non promette salvezza, ma presenza. E a volte, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

2026 | Nettwerk

IN BREVE: 4/5